10万吨战备资源入库凤凰策略,中国战略储备家底的冰山一角,让整个西方开了眼界。

西方媒体依据中国海关数据与国际金属交易所的提货情况,认定中国自去年12月以来,一直在大量采购镍矿。

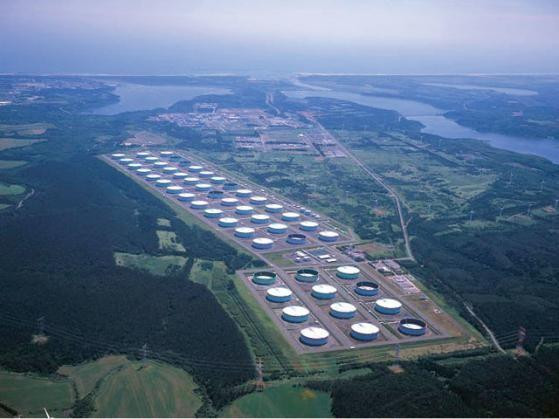

截止今年6月底,中国的精炼镍(一级镍)库存已经增加了10万吨左右,仅今年前5个月,精炼镍采购量就达到了7.7万吨。

全球镍市变局下的中国战略

过去几年,全球镍市场就像坐过山车一样。印尼作为全球最大镍生产国,2020年突然宣布禁止原矿出口,直接导致全球镍价飙升。这一招让依赖进口的国家措手不及,也让中国深刻意识到资源自主的重要性。从那时候起,中国就开始悄悄布局,一方面加大在印尼的投资,建立自己的镍加工基地;另一方面,通过国家储备体系,在价格低位时大量采购,为未来的产业升级和战略安全做准备。

去年以来,受全球经济放缓和新能源汽车需求波动影响,镍价持续下跌,一度跌至五年来的低位。对中国来说,这正是“抄底”的好时机。国家粮食和物资储备局抓住机会,启动了大规模的镍储备计划。从海关数据来看,2025年前5个月,中国纯镍进口量同比翻倍,达到7.7万吨,这还不包括国内生产的部分。这些镍被源源不断地送入国家战略储备库,成为应对未来不确定性的“压舱石”。

凤凰策略

凤凰策略

10万吨储备背后的产业链博弈

这10万吨精炼镍的入库,表面上看是数字的变化,背后却是一场惊心动魄的产业链博弈。首先,镍是不锈钢和新能源电池的核心材料,随着全球能源转型加速,镍的战略地位越来越重要。中国作为全球最大的不锈钢生产国和新能源汽车市场,对镍的需求量巨大。根据国际镍业研究小组(INSG)的数据,2025年中国镍总需求预计增长4.9%,其中新能源领域的需求占比将进一步提升。

然而,全球镍供应链并不稳定。印尼虽然产量大,但政策多变,随时可能调整出口配额或提高资源税。菲律宾等其他镍生产国也面临环保压力和政治风险。在这种情况下,中国通过战略储备来对冲风险,确保产业链的稳定运行。比如,2024年印尼因RKAB审批缓慢导致镍矿供应紧张,中国就通过释放储备和增加进口来缓解压力,避免了国内冶炼厂因原料短缺而停产。

更关键的是,中国的储备策略正在改变全球镍市场的游戏规则。过去,国际镍价主要由LME(伦敦金属交易所)主导,但中国的大规模采购和储备正在打破这种垄断。根据LME数据,2025年上半年,全球买家从LME仓库提走的一级镍数量同比激增350%,其中大部分流向中国。这直接导致LME库存下降,价格波动加剧,而中国在国际定价中的话语权则显著提升。

西方焦虑背后的战略觉醒

中国的镍储备行动让西方感到前所未有的焦虑。英国《金融时报》直言,中国正在“囤积工业金属,保证供应链安全”,而这对依赖中国供应链的西方国家来说是个巨大威胁。美国智库C4ADS的报告显示,中国股东控制着印尼75%以上的镍矿精炼产能,而西方企业在印尼的项目几乎都离不开中国的技术和资金支持。这种依赖让西方国家在关键矿产领域陷入被动。

更让西方担忧的是,中国的储备策略不仅是为了应对短期波动,更是为了长期的产业竞争。在新能源领域,中国已经形成了从矿产开采、冶炼加工到电池制造的完整产业链,而镍储备正是这一链条的关键环节。比如,中国的三元电池产量占全球70%以上,而镍是三元电池正极材料的核心成分。

通过储备镍资源,中国可以确保在未来的技术竞争中占据主动,甚至可能通过资源调控影响全球新能源产业的格局。 面对中国的战略布局,西方国家也在试图反击。美国一方面加大国内锂矿开采,另一方面推动与盟友建立“关键矿产买方俱乐部”,试图绕过中国供应链。但现实是残酷的:印尼的镍矿配额、菲律宾的环保政策、新喀里多尼亚的动荡,都让西方的替代方案举步维艰。

正如法国矿业公司埃赫曼特承认的那样,如果没有中国的帮助,西方几乎不可能在全球范围内开展盈利的镍加工业务。 这场10万吨镍储备的“战争”,本质上是一场资源控制权的争夺。中国用实际行动告诉世界,在关键矿产领域,只有掌握了储备和供应链的主动权,才能在全球竞争中立于不败之地。而西方的焦虑,恰恰印证了中国战略储备的成功——当他们还在为短期利益争吵时,中国已经在为未来20年的发展铺路了。

凤凰策略

凤凰策略

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。